-

五泉市のグルメや名所をぐるっと満喫!咲花温泉ペアチケットが当たるかも?「春のごせんスタンプラリー」6月16日まで開催

新潟日報 2024年3月28日

-

江戸時代のひな人形、蔵春閣でほほ笑み和やか 新発田市で「しばたひなびらき」、飲食店などに70組以上展示・3月29日まで

新潟日報 2024年2月28日

-

大倉喜八郎ゆかり「蔵春閣」からまち歩きを! 特典ランチや新スイーツ...新発田市の店舗とコラボ企画続々

新潟日報 2024年2月19日

-

新発田市のホテルや旅館、「今・得」ですよ!宿泊1人1泊3000円割り引き、市が観光支援キャンペーン 新発田牛や越後姫が堪能できるプランも♪

新潟日報 2024年2月15日

-

健康長寿を願って「祈とう」までしました!飲めば御利益ありそ♪ 菊水酒造が純米吟醸限定酒を販売

新潟日報 2023年12月18日

縄文時代から江戸時代までの遺跡に残る地震の痕跡を紹介する展示会「災害の考古学」が13日まで、新潟県阿賀野市の水原公民館で開かれている。市内8遺跡の土器などの出土品やパネル約140点を展示する。縄文時代後期(約4千~3500年前)の土橋遺跡(同市百津)で見つかった県内最大のハート形土偶頭部を初公開した。

13日に同所で開く考古学講演会に合わせ、市が主催した。発掘調査から分かった液状化現象の痕跡に注目して市内の遺跡を紹介し、地震の年代や周期性、規模などを地域の防災・減災に役立てる狙いもある。

展示では、地面の亀裂から砂や水が噴き出す「噴砂現象」などの痕跡を発掘時の写真パネルで解説。下の層が吹き上げられ、異なる時代の土器が一緒に出土したり、建物の柱跡に沈下防止のために石や板が敷かれていたりしたことも紹介している。

同市生涯学習課は「市内では5千年前から周期的に液状化現象が起き続け、それに対して先人たちがさまざまな工夫をしていたことが分かる」としている。

無料。問い合わせは市生涯学習課、0250(62)5322。

詳細情報

- リンク

- 「水原公民館」(阿賀野市公式サイト内) https://www.city.agano.niigata.jp/kanko_bunka_sports/shogaigakushu/shisetsu/2/3657.html

春のごせんスタンプラリー

春のごせんスタンプラリー

清水園

清水園

白玉の湯 華鳳

白玉の湯 華鳳

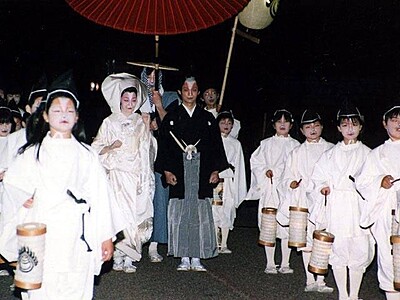

つがわ狐の嫁入り行列

つがわ狐の嫁入り行列