文化審議会(宮田亮平会長)は19日、高岡市太田の雨晴海岸にある国名勝「おくのほそ道の風景地」の「有磯海(ありそうみ)(女岩=めいわ)」について、義経岩(よしつねいわ)の範囲を追加指定し、名称を「有磯海」と変更するよう下村博文文部科学相に答申した。小矢部市内山と金沢市にまたがる「加越国境城跡(かえつくにざかいしろあと)群および道(切山城(きりやまじょう)跡、松根城(まつねじょう)跡、小原越(おはらごえ))」の国史跡への指定も答申、小矢部市では初の国史跡で、県内では21件目になる。

おくのほそ道は江戸時代の俳聖・松尾芭蕉の紀行文。芭蕉は越中のくだりで「わせの香や分入(わけいる)右は有磯海」と詠んだ。有磯海は越中国守、大伴家持が万葉集で「荒磯」という言葉で詠んだのが初出で、後に歌枕として定着した。女岩周辺は岩礁が連なり、往時をしのぶ情景が残ることから、2014年3月に「おくのほそ道の風景地」に選ばれた。現在11県24カ所が指定されている。

義経岩には、源義経と弁慶が奥州に逃げる途中、にわか雨に遭い、岩の下で雨が晴れるのを待ったという伝承がある。女岩の近くにあり、海越しの立山連峰が望める。

「加越国境城跡群および道」の小原越は、加賀と越中を結ぶ中近世の街道。1584~85(天正12~13)年、街道沿いにある松根城に佐々成政、切山城に前田利家が陣取り、攻防を繰り広げた。松根城は東西約140メートル、南北約440メートル、切山城は東西約200メートル、南北約250メートルの規模で、切岸(きりぎし)や堀切(ほりきり)などの遺構が残り、鉄砲玉などが発掘されている。国史跡の指定面積約11万6130平方メートルのうち、小矢部市は約1330平方メートル。

高岡御車山祭

高岡御車山祭

菅野家住宅

菅野家住宅

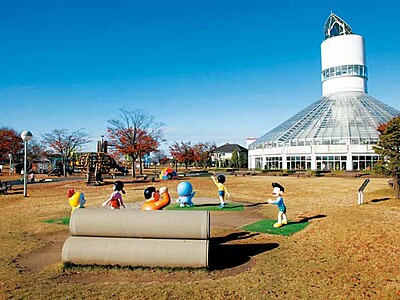

高岡おとぎの森公園

高岡おとぎの森公園

高岡古城公園(高岡城跡)

高岡古城公園(高岡城跡)

高岡山 瑞龍寺

高岡山 瑞龍寺

高岡市土蔵造りのまち資料館(旧室崎家住宅)

高岡市土蔵造りのまち資料館(旧室崎家住宅)